CHRONIQUE | HERITAGE ET GOUVERNANCE LOCALE : DYNAMIQUES AFRICAINES

Par M. Tristan Routier, Expert en décentralisation et patrimoine culturel en Afrique

Le rôle de la décentralisation dans la préservation du patrimoine culturel en Afrique subsaharienne

—

Le patrimoine culturel constitue une part essentielle de l’identité des sociétés en Afrique Subsaharienne. Il se manifeste sous des formes variées, allant des sites archéologiques et bâtiments historiques aux traditions orales, danses et savoir-faire artisanaux. Ces richesses, héritées des générations passées, sont non seulement des témoins d’une histoire complexe et diverse, mais aussi des ressources stratégiques pour le développement durable. Cependant, ce patrimoine est aujourd’hui menacé par des défis multiples : urbanisation galopante, pressions économiques, conflits, et désintérêt progressif des jeunes générations pour les traditions locales.

Dans ce contexte, la décentralisation offre une opportunité unique pour préserver et valoriser le patrimoine culturel. En transférant des responsabilités et des ressources aux collectivités locales, ce processus favorise une gestion plus proche des réalités des territoires et mieux adaptée aux spécificités locales. Les communautés deviennent ainsi des acteurs centraux de la sauvegarde de leur patrimoine, renforçant leur sentiment d’appartenance et leur résilience face aux changements socio-économiques.

Pourtant, malgré ces avantages potentiels, la décentralisation pose aussi des défis. Les collectivités locales doivent composer avec des budgets souvent limités, un manque de compétences techniques et une coordination parfois insuffisante avec les niveaux de gouvernance nationale et internationale. Ces obstacles, bien que significatifs, ne sont pas insurmontables. Des exemples réussis à travers le continent illustrent comment les initiatives locales peuvent faire du patrimoine un levier de développement culturel, social et économique.

Cet article explore comment la décentralisation peut renforcer la préservation du patrimoine culturel en Afrique Subsaharienne. À travers une analyse des opportunités et des défis, ainsi que l’étude de cas concrets, nous mettons en lumière le rôle des collectivités locales comme gardiennes de cet héritage, tout en identifiant les conditions nécessaires pour garantir une gestion durable et inclusive.

Décentralisation et gestion locale du patrimoine : opportunités et défis

La décentralisation représente une avancée significative dans la gestion du patrimoine culturel en Afrique Subsaharienne. Elle permet une meilleure prise en compte des spécificités locales et un renforcement de l’autonomie des collectivités. L’un des principaux avantages de ce processus réside dans la possibilité pour les communautés locales de s’approprier leur patrimoine. Ces dernières, en tant que gardiennes naturelles des traditions et des sites historiques, peuvent jouer un rôle clé dans leur préservation et leur valorisation. Cette proximité favorise une meilleure compréhension des enjeux culturels spécifiques à chaque territoire et encourage des politiques adaptées aux réalités locales.

En outre, la décentralisation encourage une participation citoyenne accrue. Les populations locales, souvent marginalisées dans les processus décisionnels centralisés, trouvent dans ce cadre l’opportunité de s’exprimer sur la gestion de leur patrimoine. Cette implication directe renforce non seulement le sentiment d’appartenance, mais elle contribue également à la durabilité des initiatives en mobilisant les savoir-faire locaux et en suscitant une adhésion communautaire.

Cependant, les collectivités locales doivent faire face à des défis structurels importants. L’un des obstacles majeurs est la faiblesse des ressources financières. Beaucoup de communes ne disposent pas de budgets suffisants pour mettre en œuvre des projets ambitieux de préservation. Les fonds alloués par les États centraux ou les bailleurs internationaux sont souvent irréguliers, ce qui complique la planification à long terme. Dans un contexte où les priorités budgétaires se concentrent sur les infrastructures de base comme la santé et l’éducation, le patrimoine culturel passe fréquemment au second plan.

Le manque de compétences techniques constitue également un frein important. De nombreuses collectivités locales manquent de personnel formé pour inventorier, restaurer et gérer efficacement le patrimoine. Cette carence limite leur capacité à répondre aux critères des programmes internationaux de financement ou à concevoir des plans de conservation adaptés. Par ailleurs, l’absence d’inventaires exhaustifs et de stratégies claires complique la prise de décisions et fragilise les efforts de sauvegarde.

La coordination entre les différents niveaux de gouvernance pose également un problème. Les échanges entre les autorités locales, nationales et internationales sont souvent fragmentés, ce qui entraîne des incohérences dans la gestion des ressources patrimoniales. Ces difficultés de communication limitent l’efficacité des politiques et freinent l’émergence de solutions intégrées.

Malgré ces défis, des exemples montrent qu’il est possible de surmonter ces obstacles grâce à des partenariats stratégiques et des approches innovantes. Les collectivités locales peuvent mobiliser des ressources externes en s’appuyant sur des programmes internationaux, des ONG et des partenariats public-privé. De plus, la formation des acteurs locaux et le développement de réseaux régionaux de coopération sont des leviers essentiels pour renforcer leurs capacités. Ainsi, bien que la décentralisation présente des contraintes, elle reste un outil puissant pour transformer les défis en opportunités et garantir une gestion patrimoniale durable et inclusive.

Études de cas de projets réussis en gestion locale du patrimoine

Plusieurs initiatives menées à travers l’Afrique Subsaharienne illustrent comment les collectivités locales, malgré des ressources souvent limitées, ont réussi à valoriser leur patrimoine culturel tout en générant des retombées positives pour leurs communautés. Ces exemples montrent que la combinaison d’une volonté politique, d’une implication communautaire et d’un appui technique ou financier extérieur peut transformer des défis complexes en succès durables.

À Saint-Louis du Sénégal, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la préservation du centre historique a été portée par une approche participative. Les autorités locales, en partenariat avec des organisations internationales et la population, ont entrepris des travaux de restauration qui respectaient l’intégrité architecturale des bâtiments tout en répondant aux besoins modernes des habitants. Ce projet a permis non seulement de sauvegarder un patrimoine unique, mais aussi de stimuler le tourisme culturel, apportant ainsi une source de revenus durable aux communautés locales. L’intégration des habitants dans les décisions liées aux restaurations a renforcé leur sentiment d’appartenance et leur engagement dans la gestion continue du site.

À Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, un autre exemple remarquable met en lumière l’impact de la concertation locale dans la préservation patrimoniale. La ville a adopté une approche intégrant à la fois les dimensions culturelle et économique de son patrimoine. Les ateliers participatifs organisés avec les habitants et les experts ont permis d’élaborer des stratégies touristiques respectueuses des spécificités locales, tout en renforçant l’économie locale par la création d’emplois dans le secteur artisanal et hôtelier. Ce projet a également contribué à sensibiliser les jeunes générations à l’importance du patrimoine, un élément crucial pour garantir sa transmission future.

La ville de Ouidah, au Bénin, est un exemple d’initiative centrée sur l’éducation et la formation. Dans le cadre de la préservation de son patrimoine historique lié à la traite négrière, la municipalité a développé des programmes éducatifs visant à sensibiliser les jeunes et les adultes à l’importance de ce passé. Ces programmes ont été complétés par des formations techniques pour les professionnels locaux, leur permettant d’acquérir des compétences en conservation et en gestion culturelle. Ce projet a non seulement renforcé les capacités locales, mais a aussi favorisé le développement d’un tourisme éducatif, attirant des visiteurs du monde entier et contribuant au rayonnement de la ville sur la scène internationale.

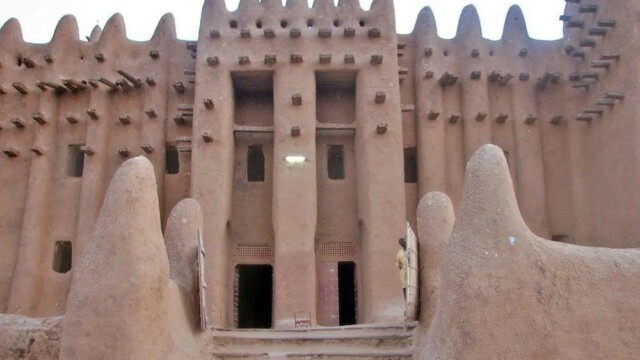

À Djenné, au Mali, la préservation des célèbres mosquées de terre a illustré la capacité des collectivités locales à mobiliser les savoir-faire traditionnels pour répondre aux enjeux modernes. Les habitants, en collaboration avec des architectes et des ONG, ont restauré ces structures emblématiques tout en utilisant des techniques locales de construction en terre. Ce projet a permis de préserver une architecture unique tout en revitalisant les pratiques artisanales traditionnelles, offrant ainsi des opportunités économiques aux artisans locaux.

Ces études de cas démontrent que, malgré des contraintes significatives, les collectivités locales peuvent jouer un rôle déterminant dans la préservation et la valorisation du patrimoine culturel. Ces initiatives réussies s’appuient sur des principes communs : une implication active des communautés locales, une coordination efficace entre les parties prenantes, et une vision à long terme qui intègre la conservation du patrimoine dans les stratégies de développement local. Elles offrent un modèle inspirant pour d’autres territoires en quête de solutions durables et inclusives pour leur patrimoine

Vers une gouvernance locale intégrée pour la préservation du patrimoine

La préservation du patrimoine culturel en Afrique Subsaharienne nécessite une gouvernance locale intégrée, où les collectivités locales jouent un rôle central tout en collaborant avec divers partenaires et en mobilisant efficacement les ressources disponibles. Cette approche repose sur une vision stratégique qui englobe la planification, la participation communautaire et la coopération interinstitutionnelle pour garantir la durabilité des initiatives patrimoniales.

Un élément clé de cette gouvernance intégrée est le développement de plans de gestion adaptés aux réalités locales. Ces plans doivent tenir compte des particularités culturelles et historiques de chaque territoire, tout en intégrant les préoccupations actuelles liées au développement durable. Par exemple, une gestion efficace pourrait inclure des mécanismes d’inventaire du patrimoine, des mesures de protection réglementaires et des stratégies de valorisation économique, comme le tourisme ou l’artisanat. Les plans de gestion ne se limitent pas à la conservation matérielle, mais intègrent également les dimensions sociales et économiques pour maximiser les retombées positives pour les communautés locales.

L’implication active des populations locales constitue une autre pierre angulaire de cette gouvernance. Les communautés ne doivent pas être de simples bénéficiaires passifs des politiques patrimoniales, mais des acteurs pleinement engagés dans la conception et la mise en œuvre des projets. En favorisant des consultations publiques, des ateliers participatifs et des comités de gestion incluant des représentants locaux, les autorités peuvent s’assurer que les initiatives reflètent les besoins et les aspirations des populations. Cette démarche renforce l’adhésion communautaire et contribue à la durabilité des projets.

Les partenariats stratégiques avec des organisations internationales, des ONG et des acteurs privés jouent également un rôle crucial. Ces collaborations apportent non seulement un soutien financier, mais aussi une expertise technique et des outils pédagogiques indispensables pour surmonter les limitations structurelles des collectivités locales. Par exemple, des initiatives soutenues par l’UNESCO ou l’AIMF ont permis de former des techniciens municipaux et de développer des méthodologies adaptées à la gestion locale du patrimoine. Ces partenariats facilitent également le partage d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques à travers des réseaux régionaux et internationaux.

Une gouvernance locale intégrée nécessite aussi une meilleure coordination entre les différents niveaux de gouvernance. Les collectivités locales, bien qu’en première ligne de la gestion patrimoniale, ne peuvent agir efficacement sans le soutien des gouvernements nationaux. Il est essentiel d’établir des canaux de communication fluides entre les municipalités, les ministères et les institutions internationales pour garantir la cohérence des politiques et des actions. Les gouvernements centraux peuvent, par exemple, fournir un cadre réglementaire clair et des financements complémentaires, tandis que les municipalités s’occupent de l’exécution opérationnelle des projets.

Enfin, cette gouvernance intégrée doit s’appuyer sur une éducation et une sensibilisation accrues des jeunes générations. En incorporant l’histoire et le patrimoine local dans les programmes éducatifs, les autorités peuvent cultiver une prise de conscience et un respect pour le patrimoine dès le plus jeune âge. Les écoles, musées locaux et centres culturels jouent un rôle essentiel dans ce processus, en offrant des plateformes pour transmettre les savoirs et les traditions. Cette approche intergénérationnelle garantit que les efforts de préservation s’inscrivent dans une dynamique durable, où les jeunes deviennent les futurs gardiens du patrimoine.

Ainsi, une gouvernance locale intégrée repose sur une synergie entre la planification stratégique, la mobilisation communautaire, les partenariats externes et une coordination interinstitutionnelle. Elle offre une voie prometteuse pour transformer le patrimoine culturel en un moteur de développement durable, tout en respectant les identités locales et en renforçant la résilience des communautés face aux défis contemporains.

Conclusion

La décentralisation constitue une opportunité majeure pour renforcer la préservation du patrimoine culturel en Afrique subsaharienne. En rapprochant les décisions des communautés locales, elle favorise une meilleure compréhension des enjeux spécifiques à chaque territoire, tout en permettant aux populations de s’approprier pleinement leur héritage. Ce processus, porteur de transformation, met en lumière la capacité des collectivités à devenir les gardiennes actives de leurs ressources culturelles, tout en mobilisant des approches innovantes et inclusives.

Cependant, les défis structurels et institutionnels demeurent un obstacle à une gestion optimale. Les contraintes budgétaires, la rareté des compétences techniques et la faible coordination entre les différents niveaux de gouvernance fragilisent les efforts entrepris. Pour surmonter ces limites, il est impératif d’adopter une approche intégrée et multidimensionnelle. Cette dernière passe par l’élaboration de stratégies de gestion adaptées aux spécificités locales, incluant des mécanismes de financement durable tels que les partenariats public-privé, les taxes locales et le tourisme culturel.

Les exemples de Saint-Louis au Sénégal, Grand-Bassam en Côte d’Ivoire, ou encore Ouidah au Bénin, démontrent que le succès repose sur une combinaison de plusieurs facteurs : la volonté politique, l’engagement communautaire et l’appui technique et financier de partenaires extérieurs. Ces initiatives illustrent comment une gouvernance participative et des partenariats stratégiques peuvent transformer les défis en opportunités. Elles montrent également que la préservation du patrimoine ne se limite pas à la conservation matérielle, mais s’étend à la valorisation économique et sociale des communautés.

L’avenir de la gestion patrimoniale en Afrique subsaharienne repose sur la capacité des acteurs locaux et nationaux à collaborer dans une dynamique intégrée. Les collectivités doivent non seulement être soutenues par des ressources adéquates, mais également bénéficier de formations pour développer leurs compétences en gestion du patrimoine. Par ailleurs, l’implication des jeunes générations reste cruciale : en intégrant l’éducation au patrimoine dans les programmes scolaires, il est possible de cultiver une conscience collective et de garantir la transmission des savoirs et des traditions.

Enfin, l’innovation technologique, notamment à travers la numérisation des sites et la création de bases de données patrimoniales, représente une voie prometteuse. Elle offre non seulement une meilleure protection des ressources face aux menaces, mais contribue également à leur mise en valeur sur la scène internationale, attirant ainsi de nouveaux investissements.

En conclusion, la décentralisation, bien que confrontée à des défis multiples, constitue un levier puissant pour préserver le patrimoine culturel en Afrique subsaharienne. En associant une gestion locale renforcée, une mobilisation communautaire, des partenariats stratégiques et une vision à long terme, les acteurs concernés peuvent transformer cet héritage en un moteur de développement durable et inclusif. Il incombe désormais aux autorités locales, nationales et internationales de s’unir pour garantir que ce patrimoine, témoin d’une histoire riche et diverse, continue d’enrichir les générations présentes et futures.

Image 1: Au cœur de l’agglomération, la Grande Mosquée, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1988, est l’un des symboles les plus emblématiques de l’Afrique subsaharienne

Image 2 : La ville de Saint-Louis, au Sénégal, inscrite au patrimoine mondial depuis 2000, a vu son attractivité touristique renforcée grâce à cette reconnaissance

Image 3 : Située au centre de la place publique de Maro, dans la commune de Ouidah au Bénin, la Mosquée Centrale se dresse comme un symbole de la spiritualité et du patrimoine architectural islamique de la région.